1章

100年の歩み 19181945

東京急行電鉄の

成り立ち

Chapter1

1922(大正11)年9月2日、目黒蒲田電鉄株式会社が設立された。この会社が、当社(現・東急株式会社)ならびに東急グループのはじまりである。同社は渋沢栄一らによる田園都市株式会社が開発していた住宅地と東京市部を結ぶ鉄道会社として発足した。

事業ごとの動き

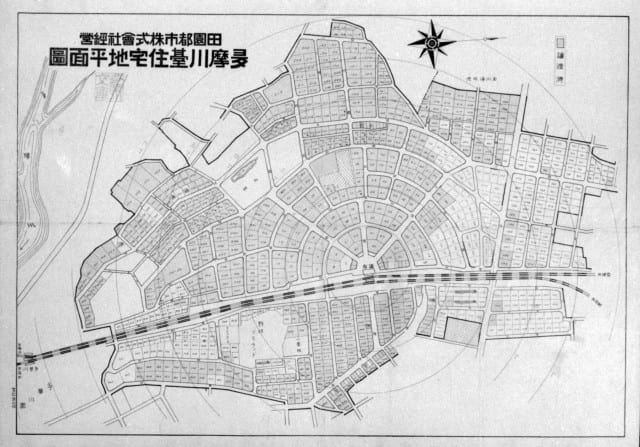

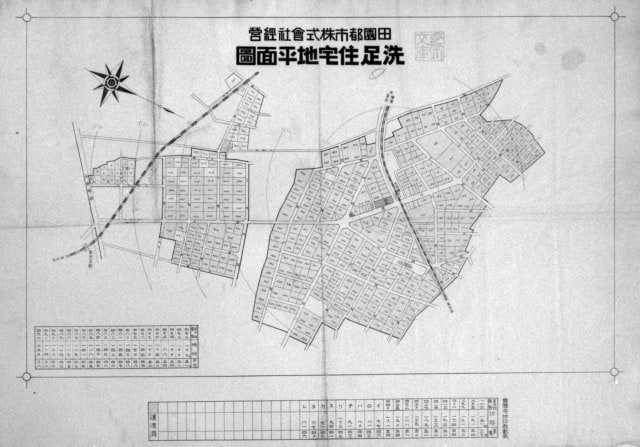

源流としての田園都市株式会社

当時、第一次世界大戦を契機とする工業化の進展と好景気により、東京市部では人口が急速に膨らみ始めていた。日本資本主義の父として知られる渋沢栄一は、東京市街地の住環境の悪化を憂い、欧米で見聞した田園都市を理想の姿として、東京郊外(東京府下)に「自然を多分に取り入れた都会」「農村と都会を折衷したような田園趣味の豊かな街」を形成すべく、1918年9月2日に田園都市株式会社を設立。現在の洗足、大岡山、田園調布付近の約160haを対象に土地買収をして住宅分譲地の販売に取り組んでいた。

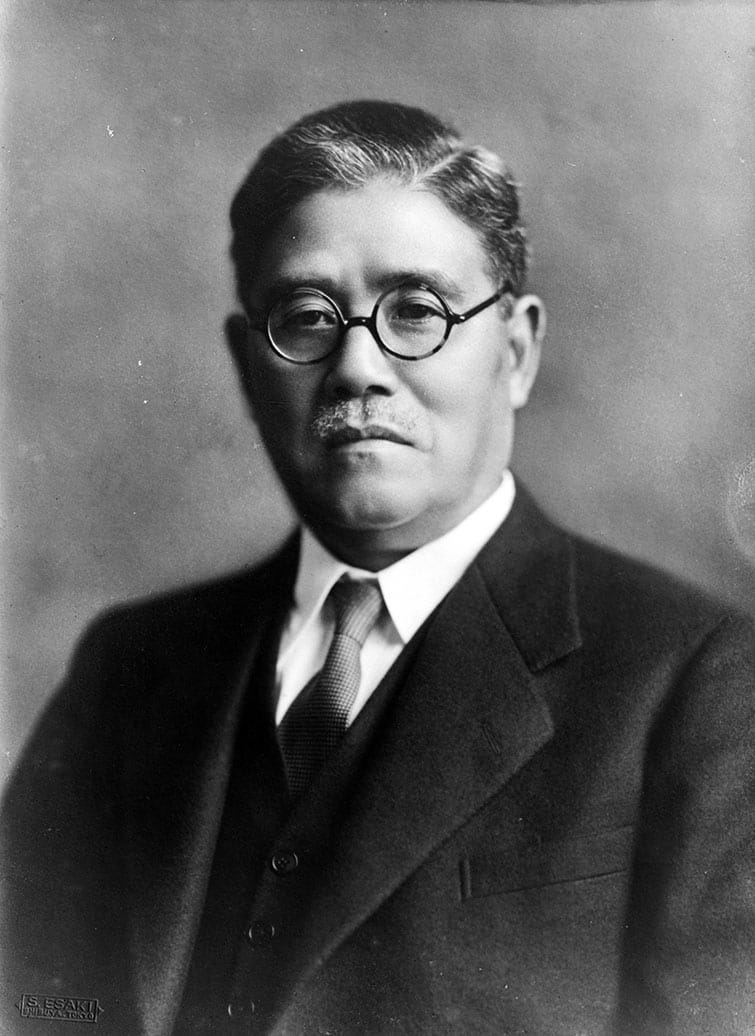

目黒蒲田電鉄の設立と五島慶太

この分譲地の販売にあたり盛り込まれたのが東京市へのアクセスとして省線・市電の駅を結ぶ鉄道の建設であり、省線の目黒、大井町と田園都市を結ぶ鉄道、つまり現在の目黒線と大井町線の一部にあたる鉄道の敷設を計画した。しかし、田園都市会社は鉄道に精通した人材に欠けていた。そのため、第一生命の矢野恒太と阪神急行電鉄(現阪急電鉄)の小林一三に協力を求めた。

小林一三の斡旋の結果、五島慶太が、鉄道建設を担うことになり、目黒蒲田電鉄株式会社が田園都市株式会社により設立された。五島慶太は、鉄道院出身で渋谷・天現寺橋から横浜を結ぶ鉄道を計画する武蔵電気鉄道の常務であった。

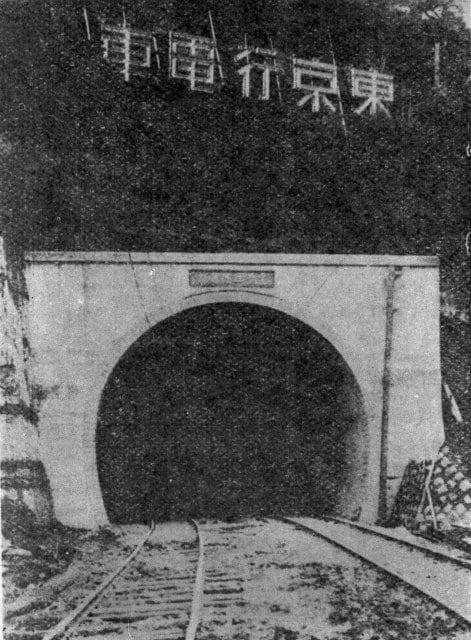

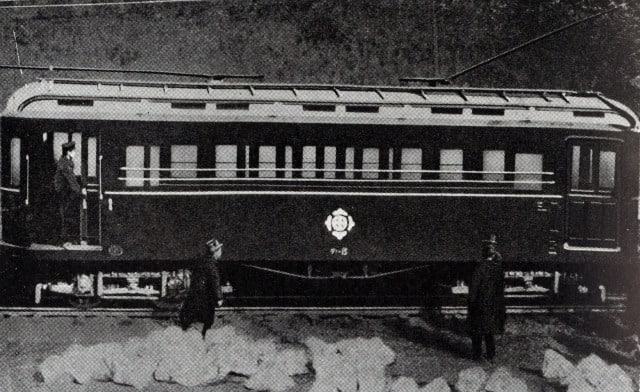

目蒲線の建設と開通

目黒蒲田電鉄は、1923年3月に目黒〜丸子間を開業、同年11月に丸子〜蒲田間を延伸開業し、田園都市事業地を経由する目蒲線が全線開通した。この間に関東大震災が発生、東京市内は壊滅的な被害を受けたが、郊外の田園都市分譲地は比較的被害が少なく、このことで宅地分譲が進み、田園都市事業も盛業した。

鉄道路線網の拡大(東横線、大井町線の建設と開通)

五島慶太はその後、武蔵電気鉄道を目黒蒲田電鉄の傘下として社名を(旧)東京横浜電鉄に変更、渋谷と横浜を結ぶ路線の建設に着手、渋谷〜神奈川間が東横線として1927年に開通した。そののち、神奈川~桜木町間も建設が進み1932年に全線開通となった。

この間に目黒蒲田電鉄が、田園都市会社を吸収合併し、残る分譲地の販売を担うとともに、田園都市会社の鉄道計画で残っていた大井町〜大岡山間に加え、大岡山〜二子玉川間も建設し大井町線が1929年に全線開通した。

池上線、玉川線の併合と東京横浜電鉄の成立

さらに、五島慶太は近隣路線の買収へ進んだ。目黒蒲田電鉄は、五反田〜蒲田間を営業する池上電気鉄道を傘下に収め池上線としたのち合併させた。東京横浜電鉄も、渋谷〜二子玉川~溝ノ口間などの軌道線をもつ玉川電気鉄道を東京横浜電鉄の傘下に収め、合併させた。そして東京横浜電鉄と目黒蒲田電鉄は1939年に合併、存続会社の目黒蒲田電鉄の商号を改めて(新)東京横浜電鉄とし、五島慶太が社長に就任した。これにより多摩田園都市開発前の当社鉄軌道線の形が出来上がった。

自動車事業の進展

自動車事業(バス事業)は沿線で事業者が乱立していたが、最終的には当社へ集約された。(旧)東京横浜電鉄と目黒蒲田電鉄は一度直営で小規模のバス事業を開始するが、のちに専業会社を設立し事業を譲渡させ、周辺の同業者を合流させ事業範囲を広げていった。そして、それぞれのバスの専業会社などを譲受や合併により再度直営化した。玉川電気鉄道と池上電気鉄道は直営のバス事業規模が大きかったことから、(新)東京横浜電鉄の成立で当社鉄軌道線沿線のバス路線網も構築された形となった。

百貨店業のはじまり

戦前からの事業としてもう一つ特筆されるのが、渋谷での東横百貨店の開業(1934年)である。東横線渋谷駅の駅舎と一体で地上7階・地下1階の建物を建設し、地上2階以上を百貨店の売場とした。私鉄直営のターミナルデパートとしては関東初であった。

遊園事業などの展開

東横百貨店の開設は交通事業の利用者増加にもつながる取り組みの一つでもあったが、その他にも沿線への学校誘致をはじめ、レジャー施設として多摩川園やゴルフコース、テニスクラブ、映画館などを設置。また夏季には多摩川園近くで花火大会を開催するなどして利用客の増加を図った。

大東急としての東京急行電鉄の成立

1938年陸上交通事業調整法が施行され、東京周辺では、東京市内を走るバスは市営に、地下鉄は特殊法人の帝都高速度交通営団に一本化され、郊外を走る私鉄については地域別の統合が志向された。こうした時勢を捉えた五島慶太は、京浜電気鉄道、小田急電鉄の両社を1942年に合併して社名を「東京急行電鉄」と改め、さらに京王電気軌道を1944年に合併。東京西南部の鉄軌道やバス事業者が統合された、いわゆる「大東急」の誕生となった。

(東京急行電鉄50年史 一部改変)

戦時体制下の経営

この間、国内では1937年の日中戦争を皮切りに戦時体制を強め、1941年には太平洋戦争の開戦に至った。当社では陸軍からの要請に応じ、武漢での交通事業や、上海での牧場経営など、中国や東南アジアで事業を展開した。国内では、軍需工場で働く工員の輸送確保など戦時下特有の営業が求められた。やがて本土に爆撃機が飛来し、多大な空襲の被害を受けて終戦を迎えることとなった。